🎯 LP添削で気づいた「統一感」と「お客様目線」の大切さ

先日、自分が制作したLP(ランディングページ)をプロ(ウェブデザイナー大先生)のに添削してもらう機会がありました。

正直、最初は「見た目のデザインの話になるのかな?」と思っていたのですが、実際に学んだのは “お客様目線”で考える大切さ。

今日はその気づきを、4つのテーマに分けてお話しします。

1. 統一感がないと、お客様は迷子になる

広告(例:バナー)を見て興味を持った人がLPに来たのに、LPの雰囲気がまったく違っていたらどうなるでしょう?

そう、「あれ?違うサイトに来た?」と思って離脱してしまうんです。

実は、私が最初に制作したLPがまさにこの状態でした。

以前ご依頼があったお客様の姉妹店のLP案件。

「前回と同じ感じでいいかな〜」と進め、TOPが完成したので見てもらうことに!それがこちら。

(※掲載画像には、お客様が特定されないようモザイク加工をしています。)

その後、お客様からデザインを変更してほしいとのこと。理由を聞くと、広告に使うバナーはまったく別のデザインだったんです。

そのバナーがこちら。

結果、LPとバナーの雰囲気がまったく違う…。

つまり「統一感」が崩れてしまいました。

もちろんヒアリング不足がこの結果を生んだのは百も承知でそれは本当に大反省しました。

ただここで今回伝えたいことは「トンマナ(トーン&マナー)の統一が重要」ということ。

たとえば、写真の雰囲気(明るい or シック)/ フォントや色のトーン/コピーやその言葉づかい(カジュアル or フォーマル)など、

これらをそろえることで、広告からLPまで“同じ人が話しているような自然な流れ”が生まれます。統一感は、見る人に「ちゃんとこのブランドの世界なんだ」と感じてもらうための鍵なんです。

統一感は“安心感”なんだと、改めて実感しました。

※トンマナとは、要するに“世界観の統一”のこと。色・写真・文字・言葉のトーンまで、全部ひとつの方向にそろえる。

それができてると、見る人は「ここ信頼できそう」って自然に感じてくれるんですよね。

2. 価格の見せ方にも“順番”がある

LPの構成も、とても重要なポイントでした。

私が最初に作ったLPでは、ファーストビュー(FV)のすぐ下に“価格”を載せていたんです。

でもそのサービスは競合よりも価格が高めで、サービス/商品自体の認知度も低い状態。

つまり、価値を理解する前に価格を提示していたんですね。

たとえるなら、

「知らない食べ物が1万円→今なら5千円!今キャンぺーン中だから買って!」って言っているようなもの。

「え、どんな味?高いの?安いの?」ってなりますよね。

▲こんなことをやろうとしていたんですよね。。。

本来は、

「その商品がどれだけ素晴らしいのか」「どんな価値をもたらすのか」

を伝えてから、価格を提示すべき。

ただし例外もあります!

“圧倒的に安い”とか“無料”など、価格が最大の魅力になるときは、あえて最初に出してOK。

価格で惹きつけてから、商品の魅力を伝える流れが効果的なんです。

構成の“順番”は、商品やターゲットによって変わる。これは大きな学びでした。

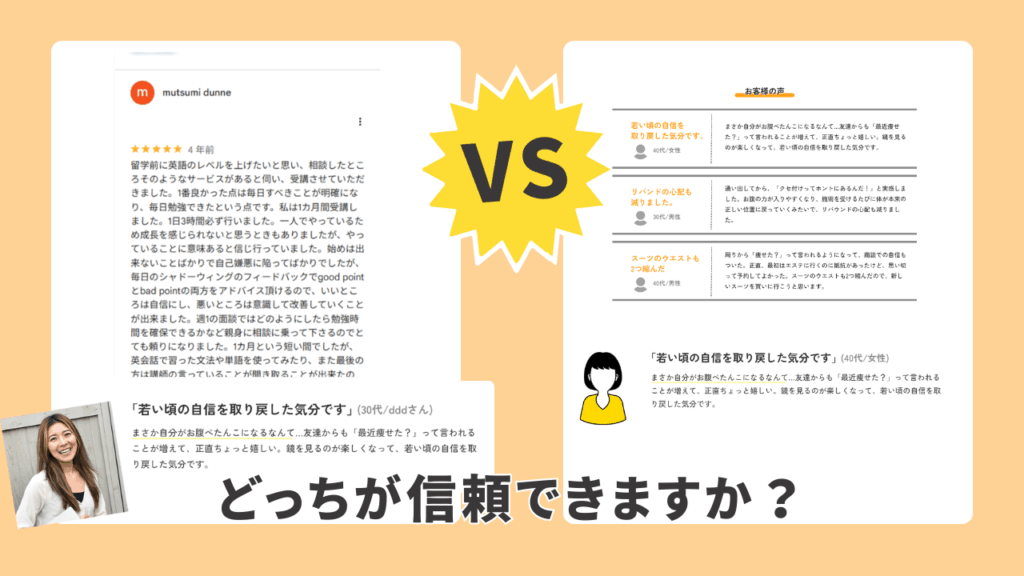

3. 口コミは“リアル”がいちばん

これもね、すごく大事です。

美容院でもマッサージでも、初めての場所に行くとき、私、ぜったい口コミ見ます。

なぜなら、それが“リアルな声”だから。良い口コミなら行ってみようと思うし、悪い口コミならちょっと考える。

それが人間の心理ですよね。

でも大切なのは「良いことを書けばいい」わけじゃない。

もしAIが書いたような不自然な文章だったら?一瞬で信頼を失ってしまいます。

だからデザイナーとして大事なのは、“リアルな声をリアルに届ける”デザインをすること。

「良かったです!」「すごく満足!」だけじゃ伝わらない。

写真がなくてテンプレっぽい文章だと、「本当にこの人いるのかな?」と思われてしまいます。

だからこそ、本物の写真や、Google口コミのスクショなど、“実際の存在がわかる声”が信頼を生むんです。

4.「お客様目線で見直す」こと

最後に、一番大きな気づき。

「自分が良いと思うデザイン」と「お客様が安心して申し込めるデザイン」って、意外と違うんですよね。

だから、自分にこう問いかけてます👇

・初めて来た人がこの商品/サービスのこと理解できる?

・かゆいところに手が届くようなデザインになっている?

・不安になりそうな部分はきちんと補えてる?

・広告とLPのトーン、ズレてない?

この“お客様目線チェック”をするだけで、LP全体がより伝わりやすいデザインになる気がします。

🌱まとめ

今回の添削していただいて改めて感じたのは、

デザインって「見た目を整える仕事」じゃなくて、“安心してもらうための設計”なんだなということ。

そしてそれが最終的に、依頼主の目的を叶えることにつながるということ。

大事なのは、

「見た目がきれい」ではなく、「ご要望にしっかり応えられているか」。

そのためには、依頼主の先にいる“エンドユーザー”の目線で考えることが欠かせません。

「このページを見たとき、安心して申し込めるかな?」

「不安を感じるとしたら、どこだろう?」

そうやってお客様の立場で見直すことが、最終的に“伝わるデザイン”につながるんだと、改めて実感しました。